フィンランドと聞くと何を思い浮かべますか?

−「雑貨?」「デザイン?」「サンタクロース?」「教育?」「幸福度?」

様々だと思います。世界的にも何かと取り沙汰されることの多いフィンランドですが、昔からそうだったのでしょうか?

答えは「No」です。フィンランドは非常に屈辱的な歴史を持っています。今のようなフィンランドになったのは1917年のことです。

「なぜフィンランドではスウェーデン語が公用語になっているの?」

「北欧の中でもフィンランド語だけ全く違うのはなぜ?」

「SISUってよく言われるけど、どうしてこんな気質が育まれたの?」

この記事を最後まで読むとこの問いの答えがわかります。今回は「みんなが知らないフィンランドの歴史」と題して、フィンランドの歴史について見ていきます。先ほどの質問に上手く答えられなかった方向けの記事になっています。

もしかすると冒頭でみたようなフィンランドのイメージはかなり新しいものかもしれません。どういう背景で今のようなフィンランドの輪郭が描かれたのか。そんな歴史の流れに沿って考えるきっかけになれば嬉しく思います。

それでは一緒にフィンランドの歴史を遡ってみましょう。

フィンランドの歴史は大きく4分割されることが多いです。古い順から、「古代〜中世のフィンランド」「スウェーデン時代」「ロシア時代」「独立後の歩み」です。その中心とも言えるのが、スウェーデンとロシアの統治下に置かれていた8世紀に渡る期間です。1917年に独立を達成できるまでにどんな歴史を歩んできたのかをみていきます。

古代〜中世のフィンランド

12世紀以前のフィンランドの歴史のほとんどが民話によって伝えられてきました。フィンランド最初の定住者が確認できるのは紀元前9000年ほども前のことです。これを裏付けるのが鹿の角の彫刻で、これにより人の存在があったとされています。

彼らはフィンランド南西部に住み、ヘラジカ(ムース)などの狩猟やバルト海沖での漁業を生業として生活していました。当時は今のように温暖な気候ではなく、ただただ極寒な地域でした。6000年前になると、サーミ人がフィンランド東部へやってきます。

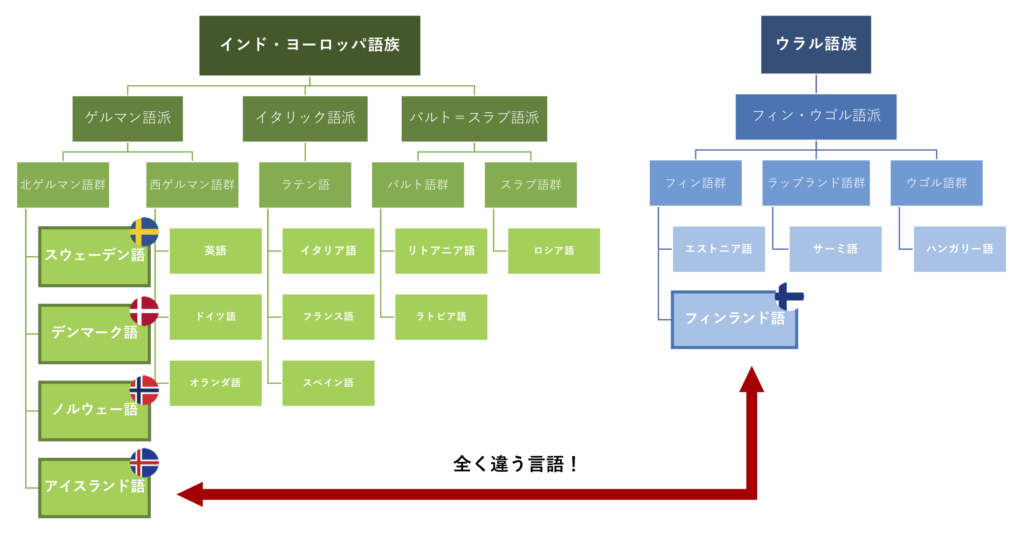

フィン人の起源については諸説あります。中でも定説になりつつあるのが、南西部への入植者は西側ヨーロッパからで、東部についてはロシアからの遊牧民。この遊牧民らはウラル山脈(現ロシア西部)を流れるヴォルガ川流域から来た人たちで、これが分化してフィン人、エストニア人、カレリア人になったと言われています。このウラル地方からの入植者が、フィンランド語がウラル語族に属している理由になります。他の北欧言語(スウェーデン語など)はインド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属するので、そもそもの言語の大きな枠組みから違うと言うことですね。

©︎北欧情報メディアNorr

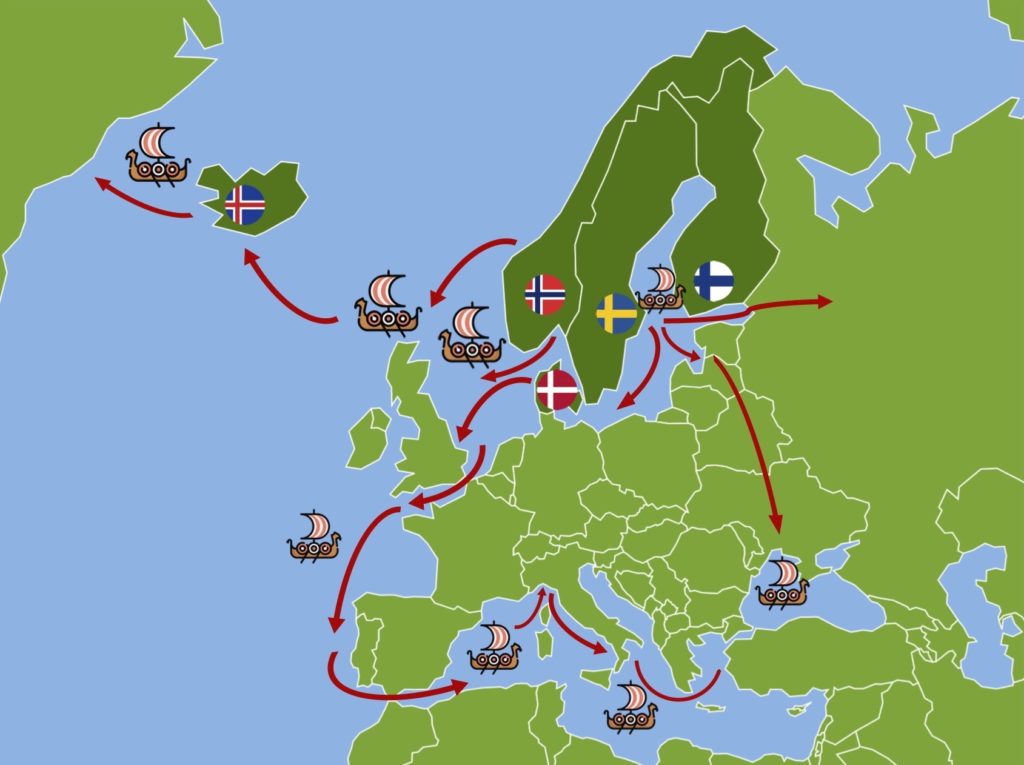

中世までで大きな動きが出たのは、8世紀。北の海賊「ヴァイキング時代(Viking)」です。ノルウェーやデンマークのヴァイキングはイギリスやフランス、イタリアなどの西欧・南欧へ侵略を進めたのですが、スウェーデンはフィンランドへ進出しました。オーランド(Åland)を通って、フィンランド、ロシアへと進んでいきました。結果、ノヴゴロドを統治し、862年にキエフに辿り着きました。

©︎北欧情報メディアNorr

中世以前のフィンランドの歴史は、特筆すべきことは少ないように思えます。地理的にヨーロッパとロシアの狭間にいると言うことで、両者からの影響を強く受けましました。そして、この影響は今も強く受けています。

次に、「スウェーデン時代」についてみていきましょう。

文筆家、写真家、イラストレーター。学部時代のスウェーデン留学が大きな転機となり、北欧のウェルビーイングを身体で学ぶべく、ノルウェーとデンマークの大学院に進学。専門は社会保障、社会福祉、移民学。2021年6月両国にてダブルディグリーで修士号取得後、帰国。現在は、アニメーション業界に飛び込み、ストーリーテリングの観点から社会へ働きかけるべく活動を広げている。フリーランスとしても活動している。又、北欧情報メディアNorrから派生した「北欧留学大使」を主宰し、北欧留学支援もしている。

■これまでの活動歴:「令和未来会議2020”開国論”(NHK)パネリスト出演」、「デモクラシーフェスティバル2020(北欧5カ国大使館後援)イベント主催」、その他講演多数